2019年11月1日下午,由厦门大学社科处主办,厦门大学南海研究院、厦门大学海洋法与中国东南海疆研究中心承办的厦门大学人文社会科学至善大讲堂第二讲在法学院A102室成功举办。

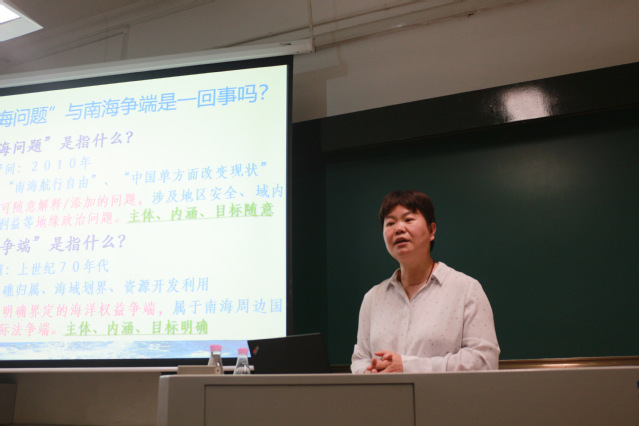

本次至善大讲堂邀请到了自然资源部海洋发展战略研究所张海文所长作主讲嘉宾,为我们带来了题为“南海问题:国际政治和国际法视野”的讲座。讲座之初,南海研究院副院长施余兵教授简要介绍了张海文所长的学术和工作经历,并对张所长的到来表示真挚感谢与热烈欢迎。随后,法学院副院长李国安教授对至善大讲堂的设立做说明介绍,并为张海文所长颁发了厦门大学“人文社会科学至善大讲堂”纪念牌。

近年来,“南海问题”一直是国际社会普遍关注的一个重点问题,张所长从中国周边海洋概况及安全态势、“南海问题”由来及发展、南海争议及其涉及的国际法问题三个主要方面对“南海问题”进行深度地剖析论证,使在座师生受益匪浅。

张海文所长通过许多地图和示意图,展示了中国不利的地理区位、严峻的周边海上安全态势、美军在西北太平洋设置的两个“岛链”以及美国不断强调和加强的其在亚太地区军事同盟国海军(包括日本海上自卫队)环绕中国的部署示意图,简单明了地揭示了当前中国面临的安全威胁主要来自海上方向。

张海文所长指出“中国南海”一词的正确表达应该是“南中国海”,简称为“南海”。南海是一个国际通用的地理名称,从国际海事组织所界定的南中国海的自然地理范围看,还包括了泰国湾。南海沿岸国除了中国,还有许多其他沿岸国,从这个意义上看,南海并不是全部属于中国的,所以不能笼统地说“中国南海”,就像“日本海”或“印度洋”,它们也是地理名称,并不代表它们就属于日本或印度的。

中国周边海域均为半闭海,各邻国之间存在海洋划界争端的主要原因是天然的地理条件不利和上世纪80年底开始新国际海洋法律制度的出现。在周边海域里,各国领土之间海域的最大距离均不足400海里;但根据1994年生效的《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)规定,各国管辖海域宽度可拓展到200海里,自然延伸大陆架的最大宽度还可以超过200海里。因此,在有限的地理范围内,出现不断扩展范围的海洋权利主张,这些邻国之间不可避免地就出现了海域主张重叠的争议。因此,美国所指责的“中国快速崛起改变周边海域现状”的说法,是故意无视这些自然地理条件和新法律制度等客观因素而有意制造的新版“中国威胁论”。

紧接其后,张海文所长又详细地分析了“南海问题”由来及发展。她认为目前“南海问题”存在“双边争议被多边化、地区问题被国际化、政治问题被法律化”的现象。在2010年越南担任东盟轮值主席国期间主办的外长会议上,美国国务卿希拉里.克林顿高调宣布美国在南海地区有重大利益,要“重返亚太”。此后美国高调实施“战略再平衡”。由此开始南海就被炒作成“热点”议题,南海局势开始变得“紧张”,所以就出现了所谓的“南海问题”。至于南海为何会变成“南海问题”?张海文所长做了一个形象的比喻:中国成为“老二”,美国开始担心其作为亚太地区“老大”地位将受到挑战,因而需先发制人给“老二”多制造一些麻烦,试图阻挡中国快速发展的势头。国际媒体炒作起来的“南海问题”,虽然包括了航行自由等法律问题,但其实质却是背后的地缘战略和国际政治问题。

为了证明“南海问题”中美国所起的主导和“推波助澜”作用,张海文所长举出了大量的数据用以佐证。根据她和田秋宝合写的“关于南海国际舆论战及其主要特征分析”(刊登在《中国国际战略评论》2018年下)一文,2013.1.1-2017.12.31期间,120个知名国际智库和26个国际知名媒体一共发布了关于中国海洋问题的报告和文章209823篇,平均每年41964篇,意味着平均每天有115篇。无论从智库和媒体的数量看,还是从发布涉及中国海洋的舆论的篇数看,美国都占据优势地区。例如,在她文章所统计的这五年期间,发布涉及中国海洋问题的报告、评论文章或信息的120个国际智库中有30个是美国的,占据文章所统计的国际智库总数的25%。但是,美国智库所发布的报告或评论的数量却占了国际智库发文总数的48.3%。可见美国智库专家们是多么的“勤劳”。五年期间,国际智库发表的涉及中国海洋问题的报告和文章一共1347篇,平均每年269篇;其中美国智库发布了651篇,平均每年发布130篇。26个重点国际媒体发表涉华涉海舆论信息共计208476篇,平均每年41695篇,平均每天87篇。我们不难想象,此等密集频度和强度的国际舆论宣传,对于塑造“南海局势”的影响力之大、影响范围之广。

张海文所长指出,南海争端分别涉及南沙部分岛礁主权归属和海洋划界两大类争端,以及划界前在争议海域里自然资源的勘探开发问题。解决这些争端应分别适用关于领土争端的一般国际法和《公约》。关于岛礁争端,只能适用国际法,与《公约》无关。在讲到南海争议及其涉及的国际法问题时,她对“南海问题”与“南海争端”两个名词的产生时间、性质、内容作了详细论述,再进一步分析了“要依据包括《联合国海洋法公约》在内的国际法解决南海争议”、而不能仅说“依据《联合国海洋法公约》解决南海争端”的理论依据。随后,张海文所长又列举了“南海问题”涉及的亟待进一步研究的许多国际法问题,给予师生们很大的启示。另外,张所长还对南海相关事件的国际法问题进行了介绍,通过分析对《公约》相关部分和条款的解释与适用问题,分析了美国所主张的“航行自由”实质上是主张“到中国专属经济区从事军事活动的自由”,并不是普通民众所理解的仅仅是为了通过某个海域的航行自由。中国从未反对外国船舶,包括军舰,为了和平目的而经过中国专属经济区的航行自由,中国所反对的是外国在中国专属经济区从事海洋调查、军事测量等军事活动自由。

最后的提问环节,在场师生与张海文所长就当前国际形势对争端的解决、国际法的渊源、南海诸岛的收复等问题进行了热烈探讨。至此,进行了长达两个小时的精彩演讲在一片掌声中圆满结束。

文 童凯、刘新新

图 刘新新